O século XIX não foi dos mais corriqueiros ou entediantes para a humanidade: o período ficou marcado por guerras e conflitos de todo tipo, avanços tecnológicos, queda de impérios e realezas. A humanidade vivenciou invenções de toda sorte como a locomotiva e a fotografia, descobertas como a radioatividade por Marie Curie e seus parceiros, teorias marcantes foram construídas como a Evolução por Charles Darwin e a Marxista por Marx e Engels, os pilares da Segunda Revolução Industrial foram estabelecidos, e o ser humano viu seu domínio sobre o planeta alcançar a inédita marca de 1 bilhão de habitantes.

O surgimento de cidades superlotadas e das condições de trabalho associadas a este período trouxeram também desafios novos para as sociedades do século XIX: a proliferação de doenças. Epidemias e pandemias se tornaram cada vez mais frequentes, e impuseram um desafio enorme para a medicina. Esta, por sua vez, também se desenvolveu profundamente, como em um jogo de gato e rato.

Este é o contexto para aquele que é provavelmente um dos primeiros casos devidamente registrados e densamente documentados de aplicação da inteligência geográfica da história.

MundoGEO Connect 2022, de 17 a 19 de maio em São Paulo

O ano é 1854. Londres passava por sua quarta onda de epidemia de cólera – uma doença que aterrorizou os britânicos ao longo de todo o século por sua fatalidade, especialmente pela velocidade com a qual a doença pode se manifestar com sintomas mais graves ou até mesmo matar, uma questão de horas. Pois bem, àquela época, pouco se sabia e muito se especulava sobre as causas da doença. Em geral, acreditava-se que a doença era resultado da inalação do ar contaminado pelo mau cheiro da decomposição de matéria orgânica, naturalmente presente nos ambientes frequentemente pouco higiênicos das grandes cidades daqueles tempos. Esta, inclusive, era a posição oficial de governos e órgãos médicos da época, sendo comum a recomendação de uso de artefatos ineficientes na tentativa de combate à contaminação.

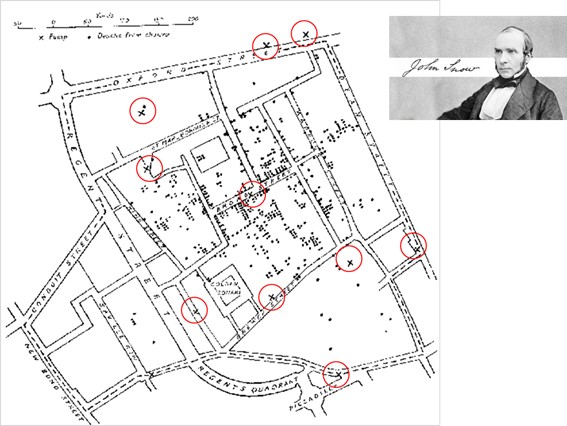

Havia, no entanto, quem fosse cético ao pensamento comum da época em estabelecer a causa da doença ao mau cheiro e à poluição. Alguns cientistas imaginavam que a cólera pudesse ser fruto de contaminação por um agente infeccioso e transmitido entre as pessoas, ainda que não houvesse uma teoria comprovadamente estabelecida. Uma destas figuras era John Snow, médico nascido em York, no interior da Inglaterra, e graduado na University of London, hoje considerado um dos fundadores da epidemiologia moderna. Não se trata, é claro, do personagem de Game of Thrones, mas há quem diga que foi uma justa homenagem …

Ao presenciar a disseminação da doença e a morte de mais de 100 pessoas no distrito do Soho, seu próprio bairro de residência em Londres, Snow decidiu investigar a questão e construiu uma abordagem tratada ainda hoje como uma referência de aplicação de inteligência geográfica e um evento fundador da epidemiologia. Ao conversar com inúmeros moradores locais, Snow tratou de mapear as mortes por cólera ocorridas na região, e com isso percebeu padrões geográficos na disposição dos fatos que lhe fizeram construir uma hipótese nova e aparentemente não relacionada à contaminação por ar. O que sua investigação demonstrava era que os casos de cólera mapeados por ele durante aquele surto se concentravam especialmente em torno de uma fonte de água local: uma bomba de água de um poço utilizado pela maioria das pessoas ali residentes. Sua hipótese, portanto, era que algum agente presente na água estava causando a doença nas pessoas que bebiam o líquido contaminado – ainda que Snow não tivesse as informações disponíveis para compreender completamente qual era este organismo.

Seus estudos foram relevantes ao ponto de convencerem os membros da política local a desativarem a bomba de água estabelecida como culpada por Snow ao removerem a alavanca de manuseio do poço, o que foi o suficiente para reduzir consistentemente o número de casos de cólera na região. Uma pequena ação pautada por inteligência geográfica que salvou vidas. Anos mais tarde, após a morte do próprio Snow, o governo local iniciaria a construção do esgoto de Londres, já pautado pelo reconhecimento de suas teorias. Uma grande ação pautada por inteligência geográfica que transformou o modo como vivemos e a sociedade como um todo.

Existem inúmeras possíveis definições para o que chamamos de Inteligência Geográfica ou, mais modernamente, Geoanalytics. Inspirada no exemplo de John Snow, lá vai: o estudo de componentes e variáveis de natureza espacial ou geográfica, com o qual potencialmente se expliquem e traduzem fenômenos, sejam eles de ordem social, econômica ou ambiental.

Dito isso, uma vez em que (ainda) vivemos, respiramos, trabalhamos e nos relacionamos majoritariamente em um plano físico, regido e organizado por coordenadas espaciais, raras são as hipóteses ou perguntas que não possam se utilizar de métodos espaciais em busca de sua explicação ou melhor compreensão. Trata-se, portanto, de uma ideia poderosíssima descobrir que um conjunto de dados a princípio aparentemente aleatório pode, a partir de determinada estruturação espacial, revelar relações, estruturas, processos e insights a priori não percebidos na, digamos, visão clássica.

Mais de um século após o experimento de John Snow, esta poderosa perspectiva tornou-se ainda mais potente. Os últimos anos trouxeram a popularização dos devices conectados, o aumento da penetração da internet e da adesão a serviços e redes digitais (inclusive aqueles georreferenciados), e acompanhamos uma verdadeira explosão na criação e disponibilidade de dados. Segundo Bernard Marr, autor, futurista e consultor de tecnologia, em artigo da Forbes de 2018, 90% de toda a informação gerada pela humanidade aconteceu nos últimos dois anos.

A grandeza desses volumes é de difícil compreensão. Em 2018, estima-se que gerávamos mais de 2,5 quintilhões de bytes de dados por dia: mais de 3,5 bilhões de buscas realizadas no Google por dia; mais de 4 milhões de vídeos assistidos por minuto no YouTube; mais de 300 milhões de fotos publicadas no Facebook por dia; mais de 150 milhões de e-mails enviados por minuto em todo o planeta; e a lista continua e não apresenta tendências de desaceleração – muito pelo contrário…

A imensa maioria dessas atividades e os respectivos dados gerados a partir destas atividades carrega consigo sinais de ordem geográfica: de onde partiu aquela busca do Google, onde foi assistido aquele vídeo do YouTube, a tag de localização daquela determinada foto publicada no Facebook. Ainda, em uma esteira imediatamente relacionada, o avanço da capacidade computacional observado nos últimos anos abre caminhos antes inviáveis na condução e manipulação dessa massa de dados.

A famigerada Lei de Moore, profetizada pelo então presidente da Intel Gordon Earle Moore nos anos 1960, estabelecia que o número de transistores presentes nos chips usados em computadores (ou smartphones) dobraria a cada 2 anos, promovendo o ganho exponencial que vimos da capacidade computacional do planeta. Pois bem, ainda que se discuta que a Lei de Moore tenha perdido fôlego nos últimos anos – os chips já estão pequenos demais – o salto que demos é indiscutível: a capacidade computacional de um smartphone médio de hoje é superior ao poder computacional do computador de bordo da Apollo 11. Mais ainda, o desenvolvimento da computação baseada em sistemas quânticos promoverá um salto extraordinário no futuro, e certamente não pararemos por aí (veja artigo Supremacia Quântica: Realidade )ou Ficção?) e Implicações para o Futuro, de 11 de novembro de 2019).

Ora, com esta enorme disponibilidade de informação, somada a existência de melhores aparatos técnicos, entende-se que a aplicação prática do Geoanalytics e suas respectivas técnicas de exploração e análise geográfica é (ou deveria ser) quase uma decisão natural dentro de organizações, sejam estas organizações privadas e orientadas a negócios, ou públicas e orientadas a gestão pública e ao bem-estar social. A prefeitura de Londres é um exemplo embrionário disso, nos idos dos anos 1860 e sob os traumas das epidemias de cólera.

Em projeto realizado em grupo para a conclusão da disciplina Aplicações de Estatística Especial do MBA de Big Data & Business Analytics do FGV Management, pudemos transportar a abordagem de John Snow sobre a cólera para os dias atuais, mais de 150 anos à frente. No lugar de Londres e seus 3 milhões de habitantes, a cidade de São Paulo, com 12,4 milhões de pessoas. No lugar da assustadora cólera, o igualmente assustador Sars-Cov-2, o coronavírus. No lugar da bomba de água, explicação do fenômeno investigado por Snow, 10 indicadores sociodemográficos transformados em variáveis explicativas sob um modelo espacial auto-regressivo. Em comum, a variável de interesse: mortes causadas pelas doenças em questão.

Receba notícias comentadas sobre Geotecnologias no seu WhatsApp

Se no exercício de Snow foi necessário que se fizesse uma investigação individual a partir de entrevistas com cada um dos moradores locais, e que a observação visual do autor tenha sido um fator determinante para a conclusão do estudo, hoje podemos contar com robustas bases de dados georreferenciadas disponibilizadas publicamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana; além de equipamentos e técnicas que permitem ir além da observação visual com a construção de modelos matemáticos complexos.

Algo, no entanto, não muda na comparação entre os dois casos: se por seu estudo Snow pôde recomendar uma ação prática para redução de danos, promovendo a retirada da alavanca de comando da bomba de água que espalhava a doença, ideias semelhantes podem ser adotadas sob os produtos das investigações modernas: em nosso modelo, indicadores sociodemográficos relacionados a densidade populacional, uso de transporte público e nível de emprego formal, por exemplo, permitem identificar regiões potencialmente expostas a maiores taxas de fatalidade na pandemia de COVID-19, e orientar medidas práticas e políticas públicas para mitigação da transmissão ou redução de danos, tal qual o exemplo do século XIX.

Em nosso projeto, intitulado “Uma visão estatística espacial da pandemia do Covid-19 na cidade de São Paulo”, conclui-se que as seguintes variáveis apresentam relações positivas com a taxa de mortes por Covid-19 por distrito: densidade populacional, transferências por transporte público, tempo médio esperado para consultas de atenção básica, taxa de violência por racismo ou injúria racial, e taxa de óbitos femininos por causas maternas.

Por outro lado, também identificamos que distritos onde a taxa de emprego formal é elevada; distritos de alta predominância de pessoas pretas, pardas e indígenas, distritos onde existam mais moradores próximos de sistemas de transporte público de alta velocidade; e distritos onde o índice do nível socioeconômico das escolas é mais alto podem apresentar um menor número de mortes pela doença em questão.

É conveniente pensar que John Snow provavelmente não imaginava, vivendo na Londres do século XIX, as dimensões que a inteligência geográfica, como a aplicada por ele ao problema da cólera, tomaria com o desenvolvimento de um mundo hiper conectado, imerso na abundância de dados e potencializado pela cada vez mais disponível capacidade computacional. Snow provavelmente não vislumbrava que um projeto de dimensões como as que apresentamos, com quase 6 milhões de registros, 78 variáveis e mais uma infinidade de informações, pudesse ser realizado de forma remota, colaborativa, e em um intervalo de tempo relativamente curto – mas é possível imaginar que Snow se deslumbraria com estas possibilidades.

Em um mundo em aceleradíssima velocidade de mudanças, qual é o lugar da inteligência geográfica do futuro? Quais transformações estão por vir e podem potencialmente se tornar aos nossos olhos aquilo que a Inteligência Geográfica contemporânea poderia ser aos olhos de John Snow?

Voltemo-nos ao universo das empresas de tecnologia e a seus últimos movimentos. Em 28 de Outubro de 2021, Mark Zuckerberg, fundador e CEO do Facebook, anunciou em evento destinado aos investidores da companhia que a empresa administrada por ele passaria a se chamar Meta. A decisão, apesar de especular-se motivada por uma crise de imagem pela qual vem passando a empresa de Zuckerberg, vai muito além de uma simples decisão organizacional burocrática: a mudança no nome aponta para uma transformação maior, e uma aposta poderosa no conceito chamado de Metaverso.

O termo não é exatamente uma novidade: foi concebido em 1992 pelo escritor de ficção científica Neal Stephenson em seu livro “Snow Crash”. Publicação de temática cyberpunk, Stephenson conta a história de um mundo virtual 3D onde pessoas interagem umas com as outras e com personas artificiais por meio de identidades avatares. Em uma tentativa de definição preliminar, o metaverso é um mundo digital de imersão por realidade virtual, sempre disponível, interconectado e pautado por engajamento social.

Os mais experientes deverão se lembrar do “Second Life” (de 2003), e mesmo versões de ficção científica, como o final “Surrogates”, de 2009, com Bruce Willis, como conceitos parecidos.

Voltando ao anúncio de Mark Zuckerberg, a mudança do nome de sua empresa traz também o sinal de uma nova empreitada e de uma aposta sobre este tema, inclusive em termos de investimento, com foco na promoção de espaços virtuais e de uma vida imersa no metaverso. Segundo o próprio, no metaverso “você poderá se teletransportar instantaneamente como um holograma para chegar ao escritório sem necessidade de deslocamento, a um show de música com os amigos ou à sala da casa dos seus pais para saber das novidades”. Outras grandes empresas de tecnologia como Epic Games, Roblox e Microsoft também têm pensado no metaverso como ambiente para construção de novos modelos de interação, seja para entretenimento, para o trabalho ou para a educação.

A Epic Games, proprietária do game mundialmente conhecido como Fortnite, tem investido na promoção de experiência imersivas dentro do universo do jogo, promovendo shows com artistas reais representados por seus respectivos avatares, ações promocionais, festas etc. A gigante tech, Microsoft, por outro lado, tem explorado o tema com foco nas interações de trabalho, construindo ambientes virtuais para promover a colaboração, em substituição aos escritórios físicos – movimento que vem na esteira das transformações promovidas pela pandemia e seus impactos na mobilidade e nos modelos de trabalho.

Em estimativa construída pela Bloomberg Intelligence, o cálculo é que a oportunidade deste mercado poderá alcançar incríveis 800 bilhões de dólares até 2024. É, portanto, natural e esperado que o mercado se oriente por esta oportunidade de receita, e é possível elucubrar que universos digitais baseados em realidade aumentada se tornem parte de novas rotinas da humanidade do futuro. Segundo o futurista Raymond Kurzweil, escritor do livro “Singularity is Near” e famoso por suas inúmeras previsões acertadas, é provável que em um futuro extremamente próximo, já na próxima década, passaremos mais tempo vivendo no metaverso do que no que chamamos de vida real, em nossa realidade física.

Ora, com esta tentativa de observar o futuro, e diante de tais sinais, dos novos modelos de interação que virão por aí, da concretização do metaverso como realidade alternativa e paralela (e possivelmente realidade principal no futuro próximo, segundo previsões de futuristas e pensadores), surge uma pergunta que nos traz de volta ao tema central desta resenha: qual o lugar e o papel do Geoanalytics e da inteligência geográfica neste novo mundo pautado pelo metaverso?

Em 150 anos, se nossas relações forem majoritariamente estabelecidas em um universo virtual, potencialmente desassociadas de qualquer lógica cartográfica ou espacial (recapitulando a ideia de teletransporte virtual citada por Zuckerberg, por exemplo), ou se houver menor relevância do espaço como plano de ocorrência de fenômenos, o Geoanalytics se aplicará de que maneira? Certamente, relações espaciais se manterão inerentes à natureza humana, quer seja física ou virtualmente percebida. A Inteligência Geográfica estará limitada às ocorrências daquilo que chamamos de mundo real, ou será também a inteligência espacial transportada para o metaverso?

O futuro inaugurará a visão híbrida da inteligência geográfica, percebida de forma intercambiável no mundo físico e virtual pela humanidade. Conceitos como os que sustentam os modelos de cidades inteligentes serão potencializados. Resta-nos aguardar, experimentando suas idiossincrasias no universo e no metaverso…

Lucas Alvim Bichara Costa, Especialista em Business Analytics e Big Data pela FGV

Eduardo de Rezende Francisco, Professor de GeoAnalytics, Chefe do Departamento de Tecnologia e Data Science da FGV EAESP e fundador do GisBI